遺品整理は故人の人生を振り返り、家族の想いを整理する大切な作業です。しかし、ただ「物を片付ける」だけではなく、故人が遺した品々の中には思い出や価値が詰まっているものも多く含まれています。特に「美術品」は、その見た目や名前だけでは価値が分かりにくく、一般の方が取り扱いに困ることも少なくありません。この記事では、遺品整理で美術品に直面した際に知っておきたい基礎知識から実際の対応方法まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

美術品の遺品整理が難しい理由とは?

遺品整理の中でも、美術品の扱いは特に慎重さが求められる分野です。一般的な家電製品や家具、衣類などは状態や年式である程度の価値を予想できますが、美術品はそれができません。なぜなら、美術品には作家の知名度や作品の希少性、保存状態、真贋といったさまざまな要素が複雑に絡み合っており、その価値を一見で判断することが難しいからです。

また、家族の中で「これはただの絵だろう」「置物だから処分しても問題ない」と思ってしまうこともありますが、実は数十万円以上の価値を持つ作品である可能性もあります。逆に、「高そうに見える」ものが実は量産されたレプリカで、ほとんど価値がないということも。そうした見極めが難しいために、美術品の遺品整理は一筋縄ではいかないのです。

さらに、美術品の中には文化財や登録された工芸品なども含まれている可能性があり、場合によっては勝手に売却・処分することで法的な問題につながることもあるため、専門的な視点が欠かせません。

遺品整理で出てくる美術品の種類

遺品整理の現場では、多様なジャンルの美術品が見つかります。もっとも多いのが絵画で、日本画や油彩、リトグラフ、水彩画など技法や作風もさまざまです。特に額に入って飾られていたものは価値があるように見えがちですが、実際にはリプロダクション(複製)であることも多く、注意が必要です。

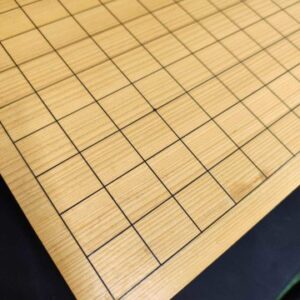

陶器や焼き物も代表的な美術品です。九谷焼や備前焼、伊万里焼といった国内の有名産地の作品や、中国の景徳鎮や韓国の高麗青磁など、海外由来のものまで幅広く、見た目では判別しにくいことが多いです。特に古い作品はひびや汚れがあるため、価値が低いと誤解されることがありますが、むしろ経年による味わいが評価される場合もあります。

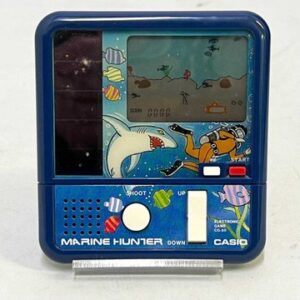

その他にも、掛け軸、ブロンズ像、木彫、古い工芸品、書や書簡といったものも美術品として扱われるケースがあり、いずれも専門的な知識がないと正しく判断できません。また、仏像や仏画など宗教的な要素が強い美術品も遺品に含まれていることがあり、これらの取り扱いには精神的な配慮も求められます。

美術品の価値は誰がどうやって決めるのか?

美術品の価値を決める要素は非常に多岐にわたります。まず大きなポイントとなるのが、作者の名前です。著名な画家や陶芸家の作品であれば、市場での需要も高く、査定額が高くなりやすいです。特に日本の近代画壇を代表する作家や、人間国宝として認定されている陶芸家などの作品は、保存状態が良ければ非常に高価になる可能性があります。

次に重要なのが、その作品の真贋と状態です。同じ作者の作品でも、保存状態が悪ければ価値は大きく下がります。たとえば絵画であれば、日焼けやカビ、シミがあるだけで査定額に大きく影響します。また、真作と模写ではまったく評価が異なり、真作であるかどうかを証明する「鑑定書」の有無も大きな分かれ目です。

さらに、市場での需要も査定に関係します。現代では一部のジャンル(たとえば戦後現代美術など)に人気が集まっており、過去には注目されなかった作家の作品が高値で取引されている例もあります。こうした流行や相場の変動も、美術品の価値に大きく影響しているのです。

美術品を勝手に処分するリスク

「どうせ古いから」「誰も要らないだろう」と自己判断で美術品を廃棄してしまうのは非常に危険です。特に近年は、価値が上がっている作家の作品が遺品から発見されるケースもあり、あとになって「処分しなければ良かった」と後悔する人が少なくありません。

また、美術品には資産価値があるため、相続税の対象になることもあります。価値のある作品を黙って売却・廃棄してしまった場合、相続人間のトラブルの原因となったり、税務署から申告漏れを指摘される可能性も出てきます。さらには、文化財に指定されているものを無許可で移動・処分することは法律違反になることもあるため、非常に注意が必要です。

こうしたリスクを避けるためにも、美術品に該当する可能性があるものは勝手に捨てず、まずは専門家の査定を受けることが重要です。

美術品に詳しい遺品整理業者の選び方

最近では、遺品整理業者の中にも美術品や骨董品の取り扱いに強い業者が増えてきました。業者選びの際は、単に「片付ける」「運び出す」ことだけを目的にしているのではなく、「価値を見極めて、必要であれば適切なルートで売却までサポートしてくれる」業者かどうかを見極めることが大切です。

信頼できる業者は、無料で事前に見積もりに来てくれるほか、査定の根拠や美術品の流通ルートについても丁寧に説明してくれるものです。また、古物商の免許を保有しているかどうか、美術品の専門鑑定士と連携しているかなども選定のポイントになります。

複数の業者に相見積もりを依頼し、対応の丁寧さや査定の明快さを比較することで、より納得できる整理が実現できます。

買取・保管・寄付という選択肢

価値があるとわかった美術品は、売却するか保管するかを選ぶ必要があります。売却を選ぶ場合は、美術品専門の買取業者に依頼すると、市場価格に見合った適正な価格で取引できる可能性が高まります。信頼できる業者であれば、オークションへの出品代行や委託販売のような形式も提案してくれることがあります。

一方、思い入れのある品や、家族で残したいと考えるものは、丁寧に保管する選択も有効です。湿度や直射日光に弱い美術品は、適切な環境下での保管が求められるため、保管方法についてもアドバイスを受けると良いでしょう。

また、売却も保管もしないという選択肢として、公共機関や文化団体への寄付という道もあります。特に地域にゆかりのある作家の作品であれば、美術館や資料館が寄付を受け入れてくれる場合もあります。こうした方法で、故人の思い出が社会貢献につながることもあります。

美術品を通して故人の人生を振り返る

遺品整理で見つかる美術品の多くは、故人の人生の一部です。旅先で購入した記念の一品だったかもしれませんし、長年にわたって集めていたコレクションかもしれません。中には、家族との思い出が詰まった作品や、自ら創作していたものもあるでしょう。

こうした美術品には、金銭的な価値以上に、精神的な価値が込められている場合があります。その意味では、遺品整理は単なる片付け作業ではなく、家族の記憶を丁寧に紐解く作業でもあるのです。どんなに些細に見える美術品でも、故人の「想い出のかけら」としての意味を見逃さず、感謝の気持ちをもって向き合うことが何よりも大切です。

まとめ:遺品整理における美術品は、価値と心を見極めることが鍵

「遺品整理 美術品」というテーマは、単なる整理や売却を超えて、故人の人生や家族の歴史に触れる深いテーマです。価値を見極めるには専門的な知識が必要ですが、決して難しく考えすぎる必要はありません。信頼できる専門家の力を借りながら、一つひとつの品物と向き合っていくことが、心残りのない遺品整理につながります。

美術品の存在を通じて、故人の趣味や価値観を知ることもできるでしょう。それを丁寧に扱うことは、故人に対する最大の敬意であり、家族としてできる大切な供養の一環でもあるのです。

買取査定・買取業の開業のご相談はこちら【かいとり隊】

かいとり隊では、不用品や大切なご遺品の買取査定をさせていただいております。

不用品の中には価値判断が難しい品物もございます。

かいとり隊が品物本来の価値を見極めて高価買取いたします。

不用品整理における費用の負担軽減にご活用くださいませ。

また、買取業を始めたいという方も、お気軽に「かいとり隊」までご相談ください!