遺品整理は、遺された人にとって精神的にも身体的にも大きな負担になる作業です。その中でも家具の処分は特に難しい分野として挙げられます。理由は大きく3つあります。まず第一に、家具は大型で重量があるため、移動や解体に力が必要となり、高齢の方や女性一人では作業が困難である点です。二つ目に、家具は一つひとつが故人の暮らしを象徴するものであるため、単に「モノ」として割り切れず、感情的な葛藤が生じやすいという点があります。例えば、長年使っていたダイニングテーブルには家族の団らんの記憶が詰まっているかもしれませんし、書斎の椅子には故人が読書や仕事に没頭した時間が染み込んでいることでしょう。第三の理由として、家具の処分には自治体ごとのルールや手数料の違いがあり、正しい方法が分からないまま放置されてしまうケースが多いという現実もあります。これらの理由が重なり、家具の整理は遺品整理の中でも後回しにされがちな難所となっているのです。

家具の処分方法を決める前に整理すべき3つの基準

家具を処分する前に、まず確認しておきたいのが「状態」「価値」「思い入れ」の3点です。状態とは、家具の破損や劣化具合、使用可能なコンディションかどうかです。たとえ長年使われていても、破れやシミがなければ再利用が可能な場合があります。次に考えるべきは市場価値です。ブランド家具やデザイナーズ家具、アンティーク家具はリユース市場で需要が高く、高額買取の対象になる可能性もあります。最後に、家具に対するご自身やご家族の思い入れがどれほどあるかを確認しましょう。気持ちの整理がつかないまま処分を進めると、後悔が残ることもあります。この3つの基準をもとに、家具を「処分」「譲渡」「保管」のいずれかに分類することで、その後の遺品整理がスムーズに進みます。

自治体に依頼する粗大ごみ回収の仕組みと注意点

多くの自治体では、家具は「粗大ごみ」として回収対象になっており、比較的安価で処分することができます。ただしその手続きにはいくつかの注意点があります。まず、自治体の粗大ごみ受付センターに電話やインターネットで申し込みを行う必要があり、回収日も希望通りになるとは限りません。申し込みから回収まで数週間かかることもあるため、急ぎの場合には適していない方法といえるでしょう。また、家具を所定の場所(多くの場合は家の前や指定集積所)に自力で搬出しなければならないという負担もあります。ベッドや本棚などは解体が必要なケースも多く、道具の扱いやケガへの配慮が求められます。さらに、自治体によっては素材による分別ルールが細かく決められていることもあり、木材・金属・ガラスが混ざっている家具の場合、それぞれ分解し分類する手間が発生します。コストを抑えるには有効ですが、時間と体力に余裕がある方向けの選択肢です。

遺品整理業者に家具処分を任せるという選択

遺品整理業者に依頼することで、家具の処分を含めた一連の作業をまるごと任せることができます。これは特に時間がない方、高齢の親族が一人で遺品整理を進めている場合、遠方に住んでいて現地対応が難しい方などにとって非常に心強い方法です。業者によっては、家具の搬出・解体だけでなく、清掃・貴重品の探索・遺品の仕分け、必要に応じて供養や合同火葬なども対応してくれるため、精神的負担を軽減できます。また、処分する家具の中に再利用可能なものがある場合、買い取りや無料回収を行ってくれる業者もあるため、費用負担が軽くなることもあります。ただし、遺品整理業者の中には悪質な業者も存在するのが実情です。不法投棄、見積もり後の追加料金請求、丁寧でない作業による家屋の破損といったトラブルも報告されています。依頼の際は、遺品整理士の資格を持ったスタッフが在籍しているか、見積書が明細つきかどうかなどを確認すると安心です。口コミや実績も重要な判断材料になります。

リユース・リサイクルで家具を次の人へつなぐ

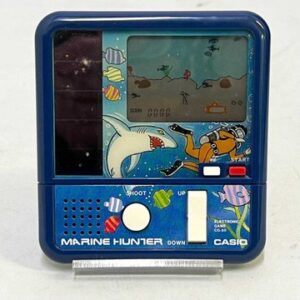

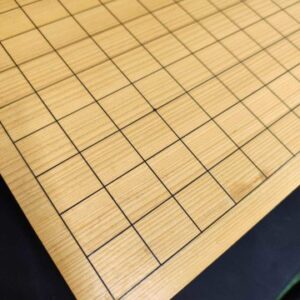

処分ではなく、家具を必要とする人に譲るという考え方もあります。近年では、サステナブルな暮らしへの関心が高まる中で、リユース・リサイクルのニーズも拡大しています。中古家具専門店では、状態の良い家具を買い取ってもらえる可能性がありますし、フリマアプリやネットオークションを活用すれば、自分で価格を設定して販売することも可能です。特に、カリモクや大塚家具などの国産ブランド家具、北欧デザインの家具、ヴィンテージ家具などは中古市場で高評価される傾向があります。しかし、写真撮影、出品、購入者とのやりとり、配送手配など、やるべき作業は多く、慣れていない方には負担に感じられるかもしれません。出品後すぐに売れるとは限らず、処分スケジュールに影響が出ることもあるため、余裕を持った計画が求められます。特に大型家具は送料が高くなるため、直接引き取り希望の人に絞るのも一つの方法です。

家具を寄付するという心のこもった方法

家具の寄付は、ただの「処分」ではなく、故人の持ち物を新たな形で生かす方法です。社会福祉団体や児童福祉施設、災害支援団体などでは、家具の寄付を受け付けているところもあります。特に、ベッドやテーブル、棚などの基本的な家具は、生活基盤を再建しようとする方々にとって重要な資源になります。多くの団体は状態の良い家具を対象としており、衛生面・破損の有無がチェックされます。引き取りに来てくれる団体もありますが、持ち込みが基本という場合も多いため、事前の問い合わせが必要です。寄付を通じて、故人の遺品が社会貢献につながるという視点を持つことで、家具の処分に対する後ろめたさが軽減されることもあるでしょう。また、家族間でその意義を共有すれば、心の整理にもつながります。

家具の解体と分別作業は安全第一で

家具の種類によっては、解体してから処分する必要があります。特にマンションや団地など搬出経路が限られている建物では、分解が必須になることもあります。解体にはドライバーやレンチ、六角レンチなどの工具が必要になるため、慣れていない方は作業に時間がかかるだけでなく、ケガのリスクも高まります。また、解体後の素材分別も重要です。木材、ガラス、金属、プラスチックなど、構成素材に応じて分別しなければならないため、自治体の分別ルールをよく確認しましょう。最近では、分別作業や解体のみを代行してくれる業者もあります。自力で作業する場合には、必ず軍手やゴーグルを着用し、周囲の安全を確保した上で行うようにしてください。

家具の処分にかかる費用と時間のリアル

家具を処分する際、気になるのが費用と時間です。自治体の粗大ごみ制度を利用すれば、1点あたり数百円程度で処分可能なことが多いですが、手続きや搬出準備を含めると数日から1週間以上かかることがあります。遺品整理業者に依頼する場合は、家具の数や作業内容によって費用が変動し、数万円から十数万円程度の相場となります。ただし、遺品全体をまとめて依頼することで割安になるパターンもありますし、買取が可能な家具が含まれていれば実質的な負担が軽くなることもあります。リユースや寄付を選ぶ場合は原則無料ですが、配送や持ち込みに時間と交通費がかかる場合もあるため、トータルでの手間を見積もって検討することが大切です。

まとめ:家具の処分は「方法」だけでなく「気持ち」に寄り添うことが大切

遺品整理における家具の処分は、単なる不用品回収ではありません。それは、故人の人生に触れ、家族の記憶と向き合う時間でもあります。「遺品整理 家具 処分」というキーワードの裏には、単にモノを片付けるという意味以上の重みがあるのです。大切なのは、物理的な処分方法の選択に加えて、自分たちの気持ちに正直に、無理のない方法で進めることです。時間がかかっても構いません。涙が出ても構いません。一つひとつの家具に向き合い、故人に「ありがとう」と伝える気持ちで、丁寧に進めていくことが、もっとも自然で、もっとも優しい遺品整理の在り方です。

買取査定・買取業の開業のご相談はこちら【かいとり隊】

かいとり隊では、不用品や大切なご遺品の買取査定をさせていただいております。

不用品の中には価値判断が難しい品物もございます。

かいとり隊が品物本来の価値を見極めて高価買取いたします。

不用品整理における費用の負担軽減にご活用くださいませ。

また、買取業を始めたいという方も、お気軽に「かいとり隊」までご相談ください!