身内を亡くした悲しみの中、残された人たちはやらなければならない様々な手続きに追われます。中でも「遺品整理」は、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴う作業です。しかし、ただ物を片付けるだけではなく、その過程で「税金」の問題が関わってくることを忘れてはいけません。特に、相続税の申告や財産の評価などは専門的な知識を要するため、税理士のサポートが非常に重要になります。本記事では、「遺品整理」と「税理士」の関係を深掘りし、税金の面でも後悔のない遺品整理を行うための具体的なポイントをご紹介します。

遺品整理で直面する税金の問題とは?

遺品整理では、故人の私物を分別し、処分や保管、相続などの対応をしていくことになりますが、その中には財産的価値があるものが多数含まれていることがあります。現金や預貯金、不動産、有価証券、骨董品、貴金属、美術品などは、すべて相続財産とみなされ、税務署に対して正確に申告する必要があります。これを怠ると、「申告漏れ」として指摘され、追徴課税やペナルティを受けるリスクも生じます。

実際、遺品の中からタンス預金が出てきたり、未申告の土地や家屋が発覚したりするケースは少なくありません。また、相続人が複数いる場合、それらをどのように分配するかによっても税金の負担が変わってきます。例えば、ある相続人が高額な不動産を相続する一方で、他の相続人には現金が割り当てられると、税額の不均衡が生じる可能性があるため、調整が必要になります。

このように、遺品整理は感情的な負担だけでなく、法律的・税務的にも非常にデリケートな作業です。税理士はこうした局面で、財産の評価から相続税の計算、税務署への申告書作成まで幅広く対応してくれるプロフェッショナルであり、頼る価値のある存在なのです。

税理士に相談する理想的なタイミングとは?

「遺品整理を終えたあとに、税理士に相談すればいい」と考える方は少なくありませんが、それでは遅すぎるケースも多々あります。理想的なタイミングは、「遺品整理を始める前」もしくは「相続の話し合いを始める前」です。

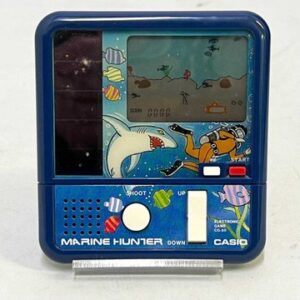

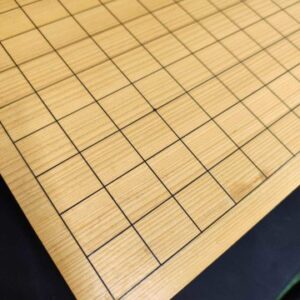

遺品の中には、見た目にはわからないような高価な資産が含まれていることもあります。例えば、陶器や絵画などの美術品は専門家でないと価値が判断できず、思わぬ高額査定になることもあります。また、古い預金通帳や未開封の封筒の中から現金が出てくる場合もあり、それらを誤って処分してしまうと、税務申告上の重要な資料を失ってしまう恐れもあります。

税理士に早い段階で相談しておくことで、どの品物が財産として評価される可能性があるのか、どのように取り扱うべきかを事前に把握することができます。また、必要な書類や情報を整理してもらうことで、相続税の申告作業もスムーズに進みます。相続税には「10か月以内に申告」という期限があるため、準備が遅れると申告自体が間に合わないリスクもあります。

税理士が果たす具体的な役割とその重要性

税理士は、遺品整理と相続に関わるすべての税務面で、広範囲にわたる支援を行ってくれます。まず、相続財産の「評価」はその最たるものです。土地や建物、株式、投資信託などは、時価や固定資産税評価額、路線価などを基にした評価が必要ですが、これは専門知識がなければ困難です。税理士はそれぞれの資産に応じた適切な評価方法を選び、正確な金額を算出します。

次に、相続税の「申告書作成」です。申告書には相続財産の一覧、取得金額、控除の適用、分割の状況など、詳細な情報が必要であり、これを一人で完成させるのは至難の業です。税理士はこれらの作業を代行し、法律に基づいた正しい形で申告を行ってくれます。

さらに、税理士は「節税対策」にも通じています。たとえば、小規模宅地等の特例、配偶者控除、贈与との組み合わせなどを駆使することで、相続税の負担を大きく減らすことが可能です。こうした制度を知らずに申告してしまえば、余分な税金を支払うことになりかねません。税理士は、こうしたリスクを未然に防ぐだけでなく、相続人全員が納得できる公平な財産分配のサポートも行ってくれます。

遺品整理業者との連携でより安心できる手続きに

遺品整理のプロフェッショナルである業者と、税務のプロである税理士が連携することで、より安心して手続きを進めることが可能になります。たとえば、遺品整理業者が作業中に高価そうな品物を発見した場合、それを税理士に報告し、相続財産に含めるべきかどうかを判断してもらうことができます。

また、最近では遺品整理の一環として「形見分け」や「不用品の買取」などを行うサービスも増えていますが、こうした売却によって利益が出た場合、所得税の対象になるケースもあります。特に株式や不動産などの譲渡に関しては、譲渡所得税の申告が必要になることもあるため、税理士がその取扱いについて助言を行う場面も少なくありません。

遺品整理をスムーズかつ法的に正しく行うためには、現場を支える遺品整理業者と、税務的な裏付けを担う税理士の両方の存在が不可欠です。このような連携により、手続きの抜け漏れや申告ミスを防ぐことができ、安心して遺産相続を完了させることができます。

税理士選びのポイントと後悔しないためのコツ

税理士はどこでも同じ、というわけではありません。税理士にも得意・不得意があり、法人税や消費税に強い人もいれば、相続税を専門に扱っている人もいます。遺品整理において税理士を探す場合には、「相続税に強い」「遺産分割の実績が豊富」「遺品整理との連携経験がある」といったポイントを意識して選ぶことが大切です。

事務所のホームページなどで相続対応の有無や実績をチェックするのはもちろん、可能であれば初回無料相談を活用して直接話を聞いてみましょう。その際、相性の良さや説明のわかりやすさも重要な判断基準になります。税金は専門用語が多く、難しい話になりがちですが、それを丁寧にわかりやすく説明してくれる税理士であれば、信頼して任せることができます。

また、報酬体系についても確認が必要です。相続税申告に関する税理士報酬は、財産額の1〜2%が目安とされており、案件によっては100万円を超えることもあります。見積もりの明示、追加費用の有無、支払い方法などについても事前に確認し、トラブルのない契約を結ぶことが大切です。

自分で処理するとどうなる?専門家に任せるメリット

「費用をかけたくないから自分たちでやる」という選択肢は、一見コストを抑えられるように見えますが、実際にはリスクを伴うこともあります。たとえば、相続財産の評価を誤ってしまい、本来支払うべき税金よりも少ない額を申告した場合、税務署から「申告漏れ」として指摘され、過少申告加算税や延滞税が課されることがあります。

また、財産分割の取り決めが不十分だったために、後から相続人同士のトラブルに発展することもあります。とくに不動産や事業用資産が絡むケースでは、名義変更や取得費の記録漏れが深刻な問題となる可能性があります。

こうした事態を防ぐためにも、遺品整理や相続の専門家である税理士に最初から相談しておくことは、時間的にも精神的にも、そして金銭的にも「損をしない選択」だといえるでしょう。

まとめ:遺品整理の成功は税理士との連携にかかっている

遺品整理は、ただ「片付ける」だけの作業ではありません。そこには多くの法律や税金の問題が絡んでおり、適切な処理を行わなければ後に大きなトラブルや損失につながる恐れがあります。税理士は、相続税や譲渡所得税の専門知識を持ち、遺品整理の過程を法的・税務的にサポートしてくれる強い味方です。

悲しみの中でもやるべきことは多く、気持ちばかりが焦ってしまいがちですが、だからこそ冷静に専門家の手を借りて、誠実で正確な整理と申告を行うことが大切です。「遺品整理 税理士」というキーワードが示すように、この2つの分野は密接に関わっており、上手に連携させることで、後悔のない相続と、円滑な財産の引継ぎが実現できます。

取査定・買取業の開業のご相談はこちら【かいとり隊】

かいとり隊では、不用品や大切なご遺品の買取査定をさせていただいております。

不用品の中には価値判断が難しい品物もございます。

かいとり隊が品物本来の価値を見極めて高価買取いたします。

不用品整理における費用の負担軽減にご活用くださいませ。

また、買取業を始めたいという方も、お気軽に「かいとり隊」までご相談ください!