親の高齢化が進むなか、「実家の片付けをどうすればよいのか」と悩む人は年々増えています。親が健在であっても、日々の生活のなかで少しずつモノが増え、足の踏み場もなくなっていくのを見ていると、「このままで大丈夫だろうか」と不安になるのは当然のことです。こうした状況において重要になってくるのが「生前整理」という考え方です。生前整理とは、本人が元気なうちに、将来のために身の回りの物を整理整頓し、暮らしをスッキリさせること。実家の片付けをこの生前整理の一環として捉えることで、親自身の生活環境を整えるだけでなく、いざというときに残される家族の負担も大幅に減らすことができます。本記事では、生前整理としての実家の片付けについて、具体的な進め方や注意点、心構えをわかりやすく解説していきます。

なぜ「生前整理」として実家の片付けをする必要があるのか?

生前整理という言葉にはまだ抵抗感を持つ方も多いかもしれませんが、本来はポジティブな意味合いを持つ行動です。歳を重ねると体力や気力が低下し、整理整頓にかかるエネルギーも落ちてきます。実際、シニア世代の多くは「片付けたい気持ちはあるけれど、どこから手を付けていいかわからない」「疲れてしまって途中で諦めてしまう」といった声を上げています。そこで、子ども世代がサポートしながら一緒に実家を片付けることが、生前整理の大きな助けになります。

さらに、生前整理には物理的な整理だけでなく、人生の棚卸しという意味も含まれます。今後使わない物を手放すことは、自分の生き方や価値観を見直すきっかけにもなり、心の整理にもつながります。また、実家の片付けを通じて、どのような生活を送りたいか、介護が必要になった場合にどうしたいかなど、将来についての話を自然に交わすこともできます。それは、本人の尊厳を守ることにもつながり、家族全体にとっても安心感をもたらします。

実家の片付けでよくある悩みと心理的なハードル

実家の片付けは、単なる「モノの整理」ではありません。そこには、長年の生活と記憶、家族の歴史が詰まっているからこそ、非常に繊細で感情的な作業になります。特に親世代にとっては、戦後のモノ不足を経験していることから、モノを「捨てる」という行為そのものに強い抵抗を感じていることが少なくありません。「まだ使えるからもったいない」「いつか使うかもしれない」という思いが強く、結果として何十年も使っていない物が家中に溜まってしまっているというのが現実です。

また、片付けを始めようとした途端に「もうすぐ死ぬと思ってるのか」と親に言われてしまい、気まずくなってしまったという声も耳にします。これは「生前整理=終活=死の準備」というネガティブなイメージが根強く残っているためです。こうした感情的な壁を乗り越えるには、親の気持ちを尊重しながら、少しずつ会話を重ね、安心感を持ってもらうことが大切です。焦らず急がず、丁寧なコミュニケーションを心がけることが成功へのカギとなります。

実家の片付けを始めるベストタイミングとは?

実家の片付けを考えるうえで重要なのは、タイミングを逃さないことです。親が元気で、自分で判断できるうちに始めることが理想ですが、現実には後回しにされがちです。とはいえ、いざというときは突然訪れるもの。病気や入院、認知症の発症などによって、「今すぐ片付けなければならない」状況に追い込まれると、冷静な判断が難しくなり、親の意思を確認することもできなくなってしまいます。

おすすめのタイミングとしては、季節の変わり目や大掃除のとき、または親の引っ越しやリフォーム、施設入所の話題が出たタイミングなどがあります。たとえば、「寒くなる前に押し入れを整理しようか」「掃除しやすいように通路だけでもすっきりさせようか」といった声がけであれば、親も抵抗なく片付けに応じてくれる可能性があります。あくまで“暮らしの質を上げるため”という目的を前面に出すと、自然な流れでスタートできるでしょう。

実家の片付けを進めるための話し合いのコツ

片付けを始める前に、親との話し合いをしっかり行うことが何よりも重要です。「自分が主導権を握る」のではなく、「一緒にやっていく」という姿勢を見せることが、親の安心感につながります。言葉の選び方も注意が必要です。「もういらないでしょ」「これは捨てなきゃだめだよ」といった強い表現は反発を招きます。代わりに「これはまだ使ってる?」「どれが一番気に入ってる?」といった質問形式で、親の気持ちを引き出すような言い方をするとよいでしょう。

また、全体を一度に片付けようとせず、小さなエリアから始めるのも効果的です。たとえば、台所の引き出し一つ、玄関まわりだけ、など限定的な範囲であれば負担も少なく、達成感も得られやすいです。親にとって「やればできる」と感じてもらうことで、次の片付けに前向きな気持ちで臨んでもらえるようになります。信頼と共感をベースに、焦らず根気強く進めていきましょう。

実家の片付けで優先すべきエリアとは?

実家全体を見渡すと、どこから手を付けていいか迷ってしまうのは当然です。だからこそ、まずは「片付ける優先順位」をつけることが大切です。最初に取り組みたいのは、親の日常生活に関係が深い場所、つまり台所、廊下、トイレ、風呂場、玄関など、動線にかかわるエリアです。これらの場所が物で溢れていたり、足元が不安定だったりすると、転倒や怪我のリスクが高まり、介護が必要になる原因にもなりかねません。

次に取り組みたいのが、使っていない部屋や物置、押し入れ、納戸など。これらの場所には「なんとなくしまってあるモノ」や「捨てられずに置いてあるだけのモノ」がたくさん眠っていることが多いです。衣類、書類、贈答品、古い家電など、今後使う可能性がほとんどないにもかかわらず、スペースを圧迫しているものは積極的に見直すべき対象です。段階を踏んで、親と相談しながら進めていくことで、全体的な整頓が無理なく実現できます。

実家の片付けで残すモノと処分するモノの基準を決める

片付けがうまくいかない原因のひとつが、「捨てる・残す」の基準があいまいなことです。判断に迷いが出ると作業が止まり、なかなか前に進めなくなります。そこであらかじめ「この基準で決めよう」と家族で共有しておくことが効果的です。たとえば、「過去1年間に使っていないものは処分対象」「壊れている・修理する予定がないものは手放す」「同じような物が3つ以上あるものは減らす」などのルールを作ると、迷いが減ります。

思い出の品や写真、手紙などは特に判断が難しいですが、すべてを残す必要はありません。たとえばお気に入りの写真をアルバム1冊にまとめる、形見にする予定のものだけを分けておくなどして、数を絞ることもできます。また、リユースや寄付、フリマアプリの活用も有効です。「誰かが使ってくれるなら」と思うことで、手放すことへの心理的な負担も軽くなります。整理とは「大切なものをより大切に扱うための選別」と捉えると、前向きに進められます。

専門業者の利用も選択肢に。生前整理のプロに任せるメリット

実家の片付けは想像以上に体力と時間が必要です。荷物の運び出しや分別作業、粗大ゴミの処理、家電リサイクル法に対応した処分など、すべてを家族だけでこなすのは非常に大変です。そんなときは、生前整理や遺品整理を専門にしている業者の力を借りることを検討してもよいでしょう。専門業者は経験豊富なスタッフが丁寧に作業を進めてくれるうえ、見落としがちな重要書類や貴重品なども見つけ出してくれることがあります。

また、親との関係がうまくいかず、片付けの話がこじれてしまうような場合も、第三者が入ることで状況が落ち着くことがあります。プロは、片付けにおける心理的なケアの面でも対応力があり、親に安心感を与えながら進めてくれる点が大きなメリットです。費用は数万円〜数十万円と幅がありますが、無料見積もりをしてくれる業者も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

実家の片付けを通して得られる気づきと家族のつながり

片付けの過程で、家族の会話が増えたり、懐かしい写真や品物を通して思い出話に花が咲いたりすることがあります。それは単なる“片付け作業”を超えた、家族の絆を深める大切な時間です。「このお皿、よく家族で使ってたよね」「この手紙、懐かしいね」といったやりとりを重ねるなかで、自然と親の気持ちに寄り添い、自分たちのルーツを再確認することもできます。

さらに、片付けを通して親の価値観や人生観に触れることで、将来についての会話もスムーズに進みやすくなります。たとえば介護や終末期医療のこと、相続の話など、普段は切り出しづらいテーマでも、片付けという具体的な行動を共有することで、話し合いのきっかけになります。実家の片付けは、人生を見つめ直す貴重な機会であり、家族みんなの心を整理するプロセスでもあるのです。

まとめ:実家の片付けは「今」始めるのが未来への安心につながる

「生前整理 実家の片付け」は、今を快適に、未来を安心にするための前向きな取り組みです。高齢の親を思いやり、無理なく一緒に整理を進めていくことで、暮らしの質が向上し、将来にわたっての家族の負担を軽減できます。大切なのは、急がず、焦らず、親の気持ちを尊重しながら進めること。そして、もし難しいと感じたら、専門家の手を借りることも一つの選択肢です。小さな一歩を踏み出すことが、家族の未来への大きな安心につながります。今こそ、「いつか」の片付けを「今」の行動に変えてみませんか。

買取査定・買取業の開業のご相談はこちら【かいとり隊】

かいとり隊では、不用品や大切なご遺品の買取査定をさせていただいております。

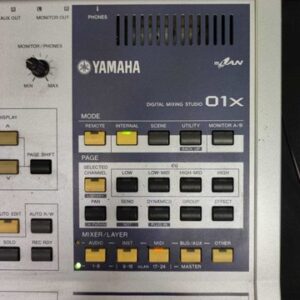

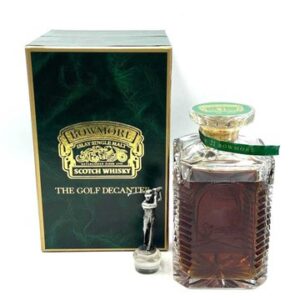

不用品の中には価値判断が難しい品物もございます。

かいとり隊が品物本来の価値を見極めて高価買取いたします。

不用品整理における費用の負担軽減にご活用くださいませ。

また、買取業を始めたいという方も、お気軽に「かいとり隊」までご相談ください!