遺品整理を進めていると、普段は開けることのない押入れの奥や、長年誰も足を踏み入れていなかった蔵の中から、思いがけず刀や甲冑、槍といった武具が見つかることがあります。ずっしりとした重みと、時代を感じさせる佇まいは、まるで美術品のようです。しかし、これらの武具、特に日本刀は法律によって所持や譲渡に厳しい制限があり、正しい知識なしに扱ってしまうと思わぬトラブルに発展する可能性があります。

故人が大切にしていた品だからこそ、その価値を正しく理解し、適切な方法で次世代へとつなぎたいものです。

この記事では、遺品整理中に見つかった刀剣や武具の正しい取り扱い方、法律上の必須要件である「銃砲刀剣類登録証」の確認方法、そして専門業者による査定から買取までの具体的な流れを、初心者の方にも分かりやすく詳しく解説します。

まずは最重要!「銃砲刀剣類登録証」の有無を確認する

刀剣が見つかった際に、何よりも先に行うべきことは「銃砲刀剣類登録証」(以下、登録証)という書類が一緒に保管されていないかを確認することです。この一枚の書類が、その刀剣を合法的に所持できるか否かを決定づける、極めて重要なものとなります。

登録証とは?刀の身分証明書

登録証は、美術品または骨董品として価値のある日本刀を所持するために法律で義務付けられている公的な証明書です。各都道府県の教育委員会が発行しており、いわば「刀の身分証明書」のような役割を果たします。

この制度は、武器としての側面を持つ刀剣類を、日本の貴重な文化財として保護・管理するために設けられました。登録証があることで、その刀剣は「武器」ではなく「美術品」として扱われ、合法的に所持、相続、売買が可能になります。

登録証には、その刀剣を特定するための以下の情報が記載されています。

- 登録記号番号:各刀剣に割り振られた固有の番号です。

- 種別:刀、脇差、短刀、槍、薙刀など、刀剣の種類が記されます。

- 長さ:刀身の長さを「尺・寸・分」で表記します。

- 反り:刀身の反りの度合いを「尺・寸・分」で表記します。

- 目釘穴(めくぎあな)の数:柄(つか)と刀身を固定するための穴の数です。

- 銘文(めいぶん):刀工の名前や製作年月日などが刻まれている場合に記載されます。表と裏に分けて記されます。

- 交付年月日と都道府県名:登録証が発行された日付と、発行した教育委員会の名前です。

これらの情報が、現物の刀剣と一致しているかどうかが重要です。登録証が見つかったら、刀剣と一緒に大切に保管してください。逆に、この登録証がない状態で刀剣を所持し続けることは「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

登録証が見つからない場合の正しい対処法

遺品整理の現場では、刀剣は見つかったものの、登録証がどこにあるか分からない、あるいは紛失してしまったというケースも少なくありません。そのような場合でも、決して慌てたり、自己判断で処分したりしてはいけません。法律に則った正しい手順を踏むことで、問題を解決できます。

1. 発見場所の警察署へ「発見届」を提出する

登録証のない刀剣を発見した場合、まず行うべきは、その刀剣が見つかった場所を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、「刀剣類発見届」を提出することです。これは法律で定められた義務であり、発見から速やかに行う必要があります。

「警察に連絡」と聞くと不安に思うかもしれませんが、これは罰則を科すための手続きではなく、その刀剣が事件性のないものであることを公的に証明し、正規の登録手続きに進むための第一歩です。正直に「遺品整理中に発見した」と伝えれば、警察官が丁寧に対応してくれます。

発見届を提出すると、警察から「発見届出済証」という書類が交付されます。この書類は、後述する教育委員会での登録審査を受ける際に必要となるため、失くさないように保管してください。

2. 教育委員会に連絡し、登録審査を受ける

発見届出済証を受け取ったら、次にその刀剣が所在する都道府県の教育委員会(文化財保護課など、担当部署の名称は自治体によって異なります)に連絡し、「登録審査」の予約をします。

登録審査は毎月1回など、決められた日に開催されるのが一般的です。審査会には、発見した刀剣の現物と、警察で交付された発見届出済証を持参する必要があります。

審査会では、専門の鑑定委員がその刀剣を実際に確認し、美術品・骨董品としての価値があるかどうかを判断します。ここで「美術品として価値がある」と認められれば、新しい登録証が発行されます。無事に登録証が交付されれば、晴れてその刀剣を合法的に所持・売却できるようになります。

3. 審査完了まで安全な場所で保管する

発見届を提出してから登録審査が完了するまでの間、刀剣は自宅で安全に保管しておく必要があります。刀剣は鋭利な刃物であり、扱いには細心の注意が求められます。

鞘(さや)に納めた状態で、新聞紙や厚手の布で全体を丁寧に包み、子どもやペットの手が届かない、安定した場所に横にして保管しましょう。この際、勝手に持ち運んだり、公共の場に持ち出したりすることは銃刀法で固く禁じられています。移動が許されるのは、警察署への届出や教育委員会の審査会へ持参する場合など、公的な手続きに限られます。

登録済みの刀・武具は買取・譲渡が可能

無事に登録証が手元に揃えば、その刀剣は美術品・骨董品として専門業者に査定を依頼し、売却することが可能になります。故人の想いが詰まった品を、次の大切にしてくれる人へと繋ぐことができます。

買取査定には登録証が必須

刀剣を売却する際、登録証は必ず必要です。査定を依頼する際には、刀剣本体と一緒に登録証を提示しなければなりません。専門の買取業者は、登録証と現物とを照らし合わせ、その刀剣が正規の登録品であることを確認した上で査定を行います。

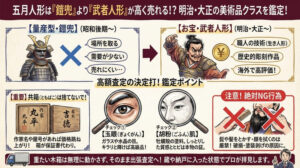

刀剣の価値は、非常に多くの要素が複雑に絡み合って決まります。主な査定ポイントは以下の通りです。

- 刀工の銘(作者):誰がその刀を作ったかは、価値を決定づける最大の要素です。有名な刀工の作であれば、高額査定が期待できます。

- 製作された時代:古刀(平安~室町時代)、新刀(安土桃山~江戸時代中期)、新々刀(江戸時代後期~幕末)、現代刀(明治以降)など、どの時代に作られたかによって評価が変わります。

- 保存状態:錆(さび)、刃こぼれ、傷の有無などが厳しくチェックされます。状態が良いほど高評価につながりますが、多少の錆や傷があっても価値がなくなるわけではありません。

- 出来栄え:刃文(はもん)の美しさ、地鉄(じがね)の鍛え方など、刀剣そのものが持つ美術的な魅力も重要な評価基準です。

- 拵(こしらえ)の状態:鞘(さや)、柄(つか)、鍔(つば)など、刀剣の外装部分も査定対象です。時代や作者、装飾の質によって、拵えだけで高い価値がつくこともあります。

- 鑑定書の有無:日本美術刀剣保存協会(NBTHK)などが発行する鑑定書があれば、その刀剣の真贋や価値が保証され、査定額が大幅にアップする可能性があります。

刀だけじゃない!甲冑や武具・装具も高い需要

遺品整理で見つかるのは、刀剣だけとは限りません。鎧や兜といった甲冑、刀の鍔(つば)や縁頭(ふちがしら)などの刀装具、さらには火縄銃なども、骨董品として高い需要があります。

特に、戦国時代から江戸時代にかけて作られた甲冑は、武士のステータスシンボルであり、美術工芸品としての価値も非常に高いとされています。状態の良いものであれば、驚くような高値で取引されることも珍しくありません。

刀剣と同様に、火縄銃にも登録証(古式銃砲登録証)が必要です。もし登録証のない火縄銃が見つかった場合も、刀剣と同じように警察への発見届と教育委員会での登録審査が必要となりますので、覚えておきましょう。

遺品整理で発見!安全な処理・査定の4ステップ

それでは、実際に遺品整理で刀剣や武具が見つかった際の具体的な流れを、4つのステップにまとめて確認しましょう。

- 【ステップ1】登録証を確認する

まずは刀剣と一緒に登録証が保管されていないか徹底的に探します。見つからない場合は、速やかに管轄の警察署へ「発見届」を提出しましょう。 - 【ステップ2】状態を確認する(触らず・磨かずが鉄則)

刀剣の状態を確認しますが、絶対に自分では磨いたり、錆を取ろうとしたりしないでください。刀身に直接触れると指の脂で錆の原因になります。また、素人が下手に手入れをすると、かえって刀の価値を著しく損ねてしまう危険があります。現状のまま、専門家の判断を仰ぎましょう。 - 【ステップ3】専門の買取業者に査定を依頼する

登録証が揃っていれば、刀剣・骨董品の買取を専門とする業者に査定を依頼できます。多くの業者は、出張査定や宅配査定に無料で対応しています。遺品整理と同時に査定を依頼できる業者を選ぶと、手間が省けて便利です。 - 【ステップ4】査定結果をもとに売却または保管を決定する

専門家による査定額に納得できれば、売却手続きに進みます。売却する際は、刀剣本体と登録証をセットで業者に引き渡します。もし手元に残すことを決めた場合は、登録証の名義を自分に変更する手続き(所有者変更届)を、登録証を発行した都道府県の教育委員会に対して行う必要があります。この手続きは、取得後20日以内に行うことが法律で定められています。

刀・骨董品の査定なら「かいとり隊」にお任せ

「遺品整理中に刀が出てきたけれど、どうしたら良いか全く分からない」

「登録証の手続きから買取まで、全部まとめてお願いしたい」

そんなお悩みをお持ちなら、ダブルグラント株式会社が運営する「かいとり隊」にご相談ください。「かいとり隊」は、遺品整理サービスと骨董品・美術品の買取査定をワンストップで提供する全国対応の専門サービスです。

- 遺品整理士・古物商許可を保有:遺品整理のプロと、古物査定のプロが連携し、法令を遵守した安全な対応をお約束します。

- 刀剣・武具の専門査定に対応:日本刀、刀装具、甲冑、槍、火縄銃など、武具全般の査定に対応できる専門知識豊富な査定士が在籍しています。

- 各種手続きもサポート:登録証の有無の確認や、必要な手続きに関するアドバイスも丁寧に行います。

- 査定・出張費用は完全無料:全国どこでも無料で出張査定に伺います。査定料やキャンセル料も一切かかりません。

- 買取額を整理費用から相殺可能:査定額にご納得いただければ、その場で現金化も可能です。買取額を遺品整理の費用から差し引くことで、ご遺族様の負担を軽減できます。

故人が遺した大切な品々の価値を正しく見極め、ご遺族様のお気持ちに寄り添った最適なご提案をいたします。

少しでも高価買取を狙うための3つのポイント

せっかく査定に出すなら、少しでも高く評価してもらいたいものです。ここでは、査定額アップにつながる3つの重要なポイントをご紹介します。

① 登録証・鑑定書・付属品をすべて揃える

登録証は必須ですが、もし日本美術刀剣保存協会(NBTHK)などが発行した「鑑定書」や、刀剣が収められていた箱、由来書などがあれば、必ず一緒に査定に出しましょう。これらの付属品は、その刀剣の真贋や由緒を証明する重要な資料となり、信頼性を高め、査定額を大きく左右します。

② 錆び取りや手入れは絶対にしない

繰り返しになりますが、これが最も重要なポイントです。刀に見られる錆は、一見すると価値を下げるものに思えるかもしれません。しかし、専門家は錆の状態からも刀の歴史や保存環境を読み取ります。素人が下手に錆を取ろうと研磨剤で磨いてしまうと、刀の命ともいえる刃文や地鉄を傷つけ、美術的価値を完全に破壊してしまう恐れがあります。見つけたそのままの状態で査定に出すことが、最高の評価を得るための最善策です。

③ 由来や保管されていた経緯を伝える

「祖父が戦時中に満州から持ち帰ったものだと聞いている」「蔵の箪笥の引き出しに、この桐箱に入って保管されていた」など、その刀剣にまつわるエピソードや、誰がどのように保管していたかという背景情報は、査定士にとって価値を判断する上で貴重なヒントとなります。分かる範囲で構いませんので、査定時に伝えてみましょう。

まとめ|刀や武具は“文化財としての遺品”

遺品整理で見つかった刀や甲冑などの武具は、単なる古い道具やコレクションではありません。それらは日本の歴史、技術、そして武士の精神性を今に伝える、貴重な“文化財としての遺品”です。故人が何を想い、その品を大切にしてきたのかに思いを馳せながら、法律と正しい手続きを守って扱うことが、ご遺族様の務めと言えるでしょう。

適切な手順を踏むことで、その文化財としての価値を損なうことなく、新たな持ち主へとつなぐことができます。それは、故人の想いを未来へと受け継いでいく、尊い行為でもあります。

遺品整理で刀や武具の扱いに困った際は、決して一人で悩まず、まずは専門知識を持ったプロに相談することが最善の道です。専門査定士が在籍する「かいとり隊」では、出張・査定・ご相談はすべて無料で承っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。